北语新闻网11月5日电(通讯员 陆路 田鑫 摄影 魏达 林峰)在中国教育国际交流协会的大力支持下,由北京语言大学主办的亚太经合组织教育论坛10月31日在北京国家会议中心隆重举行。本次论坛是亚太经合组织正式批复的重要活动之一,并适逢习近平主席出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并发表重要讲话这一重要契机。

论坛以“连接、创新、繁荣”为主题,聚焦教育如何在促进互联互通、推动科技创新、深化人文交流、服务包容发展中发挥作用。来自16个经济体的政要、官员、使节、高校领导、专家、学者出席论坛,重点围绕教育联通、人才培养、科技创新、人类福祉、文明互鉴、青年发展等议题深入交流,取得丰硕成果。

北京语言大学党委书记倪海东致辞

北京语言大学党委书记倪海东在致辞中表示,面对百年未有之大变局,教育正在成为决定未来全球格局的新力量。各个经济体需重新审视教育的使命与价值,深刻理解其在时代进程中的作用。他进一步提出四点主张:一是教育发展是应对全球变局的关键力量,教育不再只是培养个体的途径,而是塑造未来社会与文明的重要支柱;二是亚太合作应成为全球教育发展的方向,以建成更加均衡、更加包容、更加多元的教育互联互通新生态;三是语言文化是多元文明互鉴的基石,通过语言教育推动与人文精神、科技创新的深度融合;四是青年应成为推动和平与发展的主体力量,让青年具备跨文化理解、数字素养和人类关怀的能力。未来,北京语言大学将继续发挥在语言文化与国际教育方面的优势,与亚太各界携手,以连接促进理解与信任、以创新激发教育高质量发展动力、以合作实现人类发展共同愿景,助力书写亚太共荣共兴的新篇章。

秘鲁前副总统劳尔·迪耶斯·坎赛科阁下致辞

秘鲁前副总统、圣伊格纳西奥德洛约拉大学创始人劳尔·迪耶斯·坎赛科阁下在致辞中表示,在全球化时代,人才发掘与培养是最为重要的目标,数字化的加速转型也已经成为塑造未来最重要的工具之一。他坚信,教育已被证明是摆脱贫困、重塑人类文明的唯一途径。秘鲁正全力投入国家建设,积极推动教育发展,大力推进教育公平与区域合作,为青年创造连接世界、把握机遇的通道。他期待与会的各经济体通过论坛寻找更有价值的项目,搭建人才交流机会,为人民和青年创造一切可能的发展机遇,带来更大福祉。

墨西哥驻华大使施雅德阁下致辞

墨西哥驻华大使施雅德阁下在致辞中指出,技术作为变革驱动力带来了指数级变化,只有及时适应,不断学习新的技能,才能紧跟时代的发展。在这个过程中,推动教育领域的合作,是各经济体共同议题中的核心。为此,他提出新一代的世界公民必须具备的三种基础素养:一是保持开放的心态,愿意主动理解、接纳不同的理念和观点。二是具备全球视野,了解自身、集体及国家在世界中的位置,从而看到世界全貌。三是保持好奇心并让其成为不断探索世界的驱动力。教育机构的职责在于创造有利条件,滋养并持续点燃学生与生俱来的好奇心,让学习的范围超越专业和时间,使其贯穿终身。

北京语言大学副校长张宝钧主持开幕式及院士论坛

开幕式后,张宝钧副校长主持“科技发展与人类福祉”院士论坛。来自能源、语言、医学领域的三位科学家,分别从核聚变能源、生态文化记忆、络病理论创新出发,展示了科学研究如何切实推动社会进步、文化传承与人类福祉。

范滇元院士演讲

中国工程院院士,深圳大学特聘教授,中国科学院上海光机所二维材料光电科技国际合作联合实验室主任范滇元以“人造小太阳”为例,介绍了核聚变能源造福人类的最新进展。他以通俗易懂的语言,阐释了核聚变模仿太阳产生能量的机制,指出核聚变原料取之不尽、清洁安全,代表未来能源发展方向。经过半个多世纪的努力探索,聚变能源研究取得了重大进展,聚变点火的曙光已经显现,人类掌握高效优质的聚变能源的梦想正在逐步成为现实。范院士认为,聚变能源的未来,不仅依赖科研突破,更依托教育的长期积累与人才支撑。APEC各经济体需要通过开设能源科普课程、建设跨国实验室和推动校企合作,培养能源科技人才,促进科技创新成果惠及全人类。

黄居仁会士演讲

国际计算语言学委员会终身会士,香港理工大学中文及双语学系讲座教授黄居仁以《文化传承与生态记忆》为题,阐释科技在文化遗产保护与生态智慧传承中的关键作用。他介绍了利用科技分析古代文献,建立生态知识图谱的具体实践,实现了文学、生态与科技的融合,并由此提出“生态记忆”概念。黄教授呼吁亚太地区加强教育合作,利用人工智能等技术挖掘历史文献中的生态信息;将传统生态知识纳入现代教育体系;建立跨国合作机制,推动文化遗产在应对气候变化、促进可持续发展中发挥更大作用。

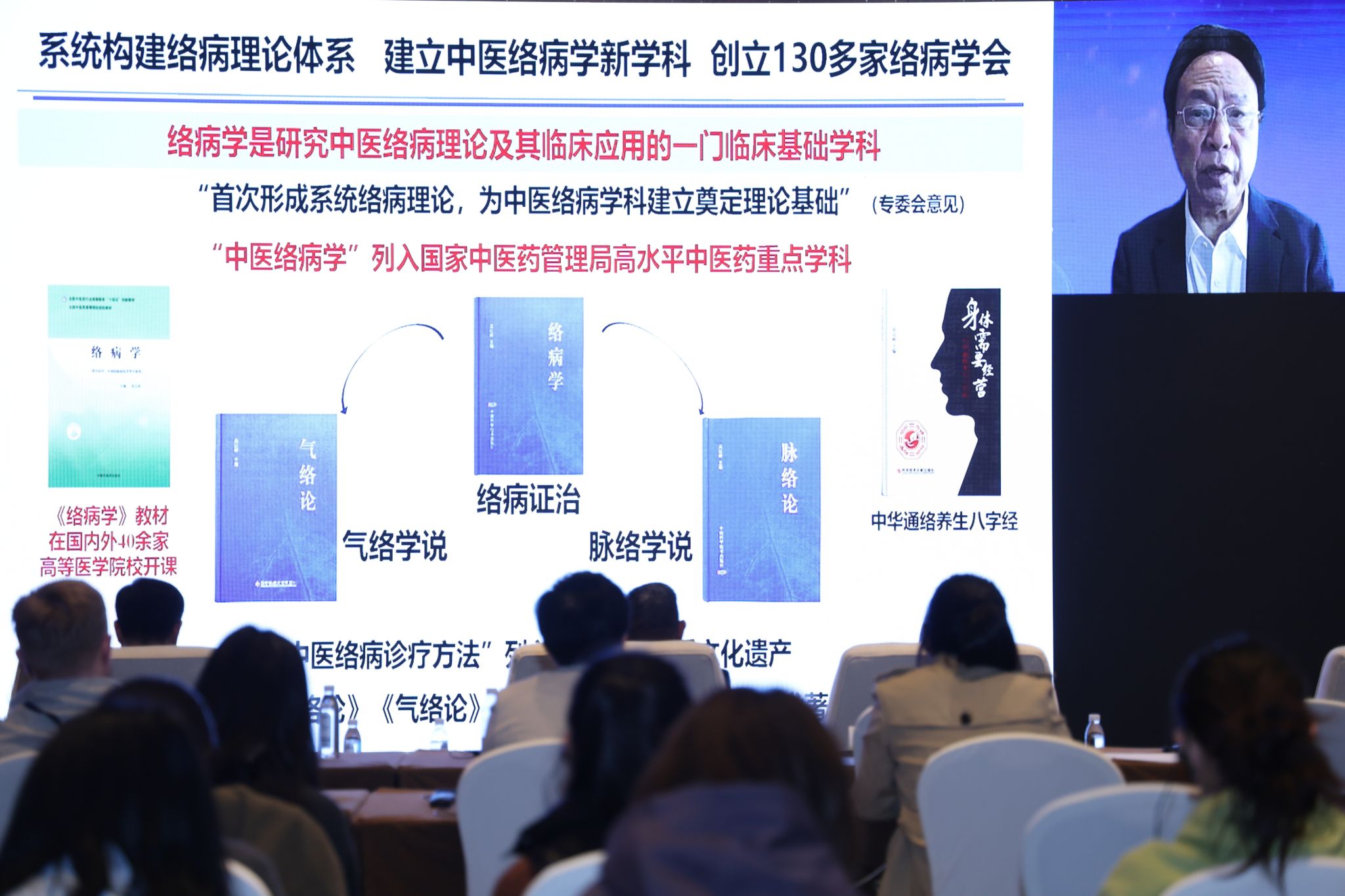

吴以岭院士演讲

中国工程院院士,著名中医心血管病专家、中医络病学学科创立者吴以岭以《络病理论体系构建与创新转化》为题,介绍了传统医学与现代科技融合的最新成果。他的团队历经40余年系统构建中医络病学体系,并通过高质量循证研究为中医药走向国际建立了新标准,验证了中药在心血管疾病防治中的有效性。吴院士还以带领团队成功研发连花清瘟胶囊为例,具体说明如何以中医理论为指导、融合现代科研方法,证实该药在甲流、新冠肺炎等多场疫情中的疗效,从而推动了中医药的国际认同与应用。他进一步表示,教育与科研是中医药创新的根基,医学生的系统培养和跨学科科研平台的建设,是推动中医药走向国际的重要动力。

院士论坛结束后,各经济体在论坛主题框架下,深入探讨了科技创新、教育互联、人才培养、生命健康、文明互鉴等重要议题,为亚太教育可持续发展凝聚了广泛共识。

议题一:科技创新、青年发展与亚太繁荣

在“科技创新、青年发展与亚太繁荣”分议题下,各发言人围绕人工智能教育、跨文化交流、青年人才培养与文化可持续发展展开深入研讨。吉林师范大学韩国籍教师、北京语言大学“新汉学计划”博士金涛煐展示了“人机协同”的AI语言教学模式,强调教师应成为学习设计者与引导者,通过人工智能提供个性化反馈,提升教学精准度与学习反思能力。智利麦哲伦大学副教授弗拉维亚·莫雷洛介绍了合恩角国际中心以“生物文化遗产”为核心的跨学科实践,倡导通过教育与科研合作促进社会创新与性别平等。北京大学教育学院韩国籍“新汉学计划”博士生李广分享了博士教育与区域创新生态系统互动的研究成果,指出应通过政策协调与人才流动机制,推动亚太地区青年科研群体的可持续发展。来自北京语言大学的越南籍“新汉学计划”博士生武氏翠娥以老子哲学阐释“道法自然”理念在越南社会治理与青年价值观培育中的现实意义,展示了传统智慧在当代可持续发展中的启示作用。日本神户市外国语大学与北京语言大学“新汉学计划”联合培养博士生大町绮霞强调语言教育在“一带一路”倡议中的桥梁作用,呼吁通过外语能力建设与跨文化教学创新,培养具备全球视野与沟通能力的青年人才。墨西哥驻华大使馆国际合作和教育事务主管安东尼指出,面对技术变革与知识快速迭代,教育应着力培养具备开放心态、全球视野与好奇精神的新一代领导者,使他们成为推动区域合作与社会创新的中坚力量。美国夏威夷大学马诺阿分校与北京语言大学“新汉学计划”联合培养博士生欧阳乐士以“语言景观”为切入点,展示如何将城市文化空间转化为跨文化教育资源,推动公平、可持续的国际理解教育。

议题二:教育联通与人才流动

在“教育联通与人才流动”分议题下,全体发言人在新加坡教育部课程规划与发展司助理司长吴世伟的主持下,集中探讨了如何通过制度设计与教育实践,打通人才培养与跨境流动的“最后一公里”,以实现亚太地区的创新协同与可持续繁荣。印度尼西亚驻华大使馆教育参赞李健提出的“ABGCM框架”成为讨论的政策主线:以学术联动实现学历互认与联合学位、以工商融合将行业需求嵌入课程与学徒体系、以政府引领提供制度性保障、以社区赋能夯实文化交流基础、以媒体传播放大青年创新声音,为区域人才流动提供了可操作的政策蓝图。中国戏曲学院党委副书记、院长尹晓东认为,中国文化的发展始终坚持在传承中发展,在互鉴中学习。戏剧是世界艺术门类中最独特的艺术样式,是认识世界、感悟人生的重要窗口。他特别介绍,学院在新加坡、美国设立中国戏曲海外教学实践基地、与多国高校共建文化中心,还通过举办国际戏曲节、组建“中外戏剧交流与合作联盟”,持续拓展青年参与国际对话的渠道,为艺术人才搭建跨文化协作的实践平台,以戏曲的美学精神沟通世界,引发跨越文化的共鸣与对话。北京语言大学教授刘谦功提出的“厚基础、宽口径、高素质、复合型”新时代国际中文教育人才培养模式,强调跨学科与实践导向,有助于提升语言人才的时代需求、跨国适应与就业能力。文莱大学教育学院院长哈贾·哈迪玛·哈吉·穆罕默德·赛义德介绍了文莱教学硕士项目(MTeach),分享了教师资格与培训体系互认、沉浸式实习与灵活学制的实践经验,为亚太地区教师教育培训体系改革提供了重要参考。天津大学教授魏建国展示了团队在“智能音视频赋能言语康复”领域的突破性成果,利用动态核磁与语音建模实现发音可视化,为特殊教育群体的康复训练与教学资源共享开辟了新路径,体现了科技创新在包容性教育中的价值。腾讯研究院智慧产业研究中心主任吴朋阳分享了腾讯在AIGC教育领域的探索,提出“AI作为知识处理超级外脑”的理念,通过教育智能体平台与青少年AIGC工作坊,推动智能化学习与教学任务协同,助力个性化学习与教育公平。北京航空航天大学教授殷传涛以北航中法工程师联合培养设计理念和“本硕贯通、预科与工程师联动”的培养模式为例,示范了如何通过深度产教融合保障工程人才的国际化培养与行业对接。

议题三:文化传承与文明互鉴

“文化传承与文明互鉴”分议题集中展现了亚太各经济体在语言、文化与教育领域推动文明互鉴的多样路径。北京语言大学教授张劲松以普通话、粤语与越南语为例,以量化研究揭示声调在语言交际中的真实“功能重量”,为跨语言比较与语言教学创新提供了科学依据。越南胡志明师范大学中文系副主任阮福禄系统阐述了越南中文教育的快速发展与结构性挑战,指出中文教育正成为推动中越文明互鉴和人文合作的关键纽带。北京外国语大学泰国籍学者谢玉冰教授以《西游记》和神猴文化研究为例,呈现中泰学术与民间文化交流的延续性,倡导以经典叙事为媒介促进区域文明共鸣。文莱大学语言中心主任朱莉安娜·沙克·波·卡姆介绍了人工智能赋能的语言教育战略,通过反思AI使用、个性化学习与跨文化协作,探索在保障文化多样性的前提下推进教育数字化转型。新西兰特库拉·考帕帕·莫图哈克·奥·陶维奥学校副校长薇薇安·希金斯分享了原住民学校通过多语言教育实现文化赋能的实践,展示了小语种教育如何成为文化认同与全球连接的桥梁。北京语言大学教授方铭以敦煌莫高窟为例,揭示这一世界文化遗产作为中西文明交流枢纽的独特价值,强调其艺术形态和学术研究体现了文明对话与文化共生的历史深度。智利麦哲伦大学教授何塞·通科介绍了卡瓦斯卡语言与文化复兴的成功经验,通过辞典编纂、教材建设与社区参与实现濒危语言的活态传承,为全球文化遗产保护提供了示范。

论坛现场

经过深入交流与充分讨论,各经济体代表一致认为,应以教育为纽带,推动科技创新、人才流动与文明互鉴,深化区域合作、强化青年交流、促进数字共融,为亚太可持续繁荣注入新动力。为落实《APEC教育战略》,推动亚太教育高质量发展,提升中国在亚太经合组织框架下的影响力,论坛向各经济体发出四点倡议:一是要加快亚太科技创新,以数字合作推动高质量发展,增进人类福祉;二是要加强亚太教育联通,以人才流动推动区域合作,助力亚太繁荣;三是要深化文明互鉴内涵,以人文交流推动文化传承创新,促进文明共兴;四是要拓展青年交流平台,以青春力量激发前进动力,夯实亚太未来之基。论坛的成功举办,也充分彰显了北京语言大学在全球教育对话、人文交流与文明互鉴中的引领角色,为中国教育融入全球治理体系提供了生动实践,也为构建开放包容、互学互鉴、共兴共荣的亚太教育共同体贡献了北语智慧与中国力量。

编辑:吕美凝

审校:陈思远