北京时间12月9日上午8时,主题为交流合作,开拓创新的中外教育交流合作项目推介会在国家会议中心309B会议室隆重召开。美国贝尔蒙特大学的张仁宁(Ronnie Littlejohn)教授应邀作为发言嘉宾,向参会的中方省厅/市教委国际合作负责人、中方学校负责人和海外学区、学校及机构负责人介绍了与北京语言大学合作开展的2022年汉语桥线上团组项目——“中国印象”中美大学生线上交流营的有关情况,得到与会人员的关注和好评,为这个中美合作的汉语桥项目画上了圆满的句号。

张仁宁(Ronnie Littlejohn)教授在介绍项目内容

【两个城市,一个教室】

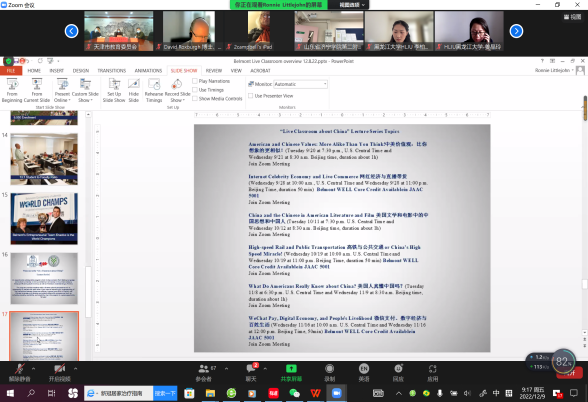

本次线上交流营于9月中旬启动,本着平等、互鉴、对话、包容的理念,在北京语言大学国际教育管理处、高等翻译学院、电教中心和美国贝尔蒙特大学亚洲研究中心的精心指导和大力支持下,进行了“两个城市,一个教室”——中美学生同堂上课的积极尝试。项目与我校的跨文化交际与理论实践研究生公选课和贝尔蒙特大学的全校通识课衔接,依托智慧教室技术和网络平台,组织了中国和美国的教师团队,为中美学生营造了同堂学习、多视角了解中国文化和提高跨文化交际技能的宝贵机会。

中美学生在认真听课

【精心组织 悉心授课】

为了提高同学们的学习兴趣,项目以讲座的形式,安排了中美青年充满兴趣的《网红经济与直播带货》、《高铁与公共交通》和《微信支付 数字生活》等现代中国的展示,以及发现认知差异、促进文化交流和价值认同的《中美价值观:比你想象的更相似!》《美国文学和电影中的中国思想和中国人》和《美国人真懂中国吗?》等研讨,吸引了70多位学生注册,线上听课学生有时达到200多人。

为了保证授课效果,大洋两岸的教室里分别安排了协调人。我校高级翻译学院的院长王丽红教授亲自担纲中方的协调人,积极引导学生思考、提问,及时处理课堂上发生的意外情况。此外,技术人员总是在课前做好设备检查工作,保障网络畅通和智慧教室正常使用。

因为时差,教师们往往需要在非正常工作时间授课,但大家总是认真备课、积极投入,保证最佳的授课效果。例如汉语学院的王锐老师在以详实的数据介绍了中国高铁的快速发展后,用生动具体的事例告诉大家“中国速度”不仅是快,更是“让速度伴随温情。”勾画了可信、可爱、可敬的中国形象,得到了中美师生的高度赞许。

【增进交流 深化了解】

中美学生的积极参与体现了大家对项目的形式和内容的喜爱。在授课的视频反馈中,同学们纷纷表示学习收获很大,增长了知识,与异国同学的互动很新颖,希望以后有更多类似的项目。美国同学桑迪(Sandy Boles)说,“微信惊人地拥有10亿多的用户,大家围绕这个话题的讨论充满好奇又富有创造。希望以后有更多这样的项目。”内森(Nathan Haas)说,“对关于高铁的讲座印象深刻,因为在美国没有高铁。”莎伦(Shannon Jeffries)说,“能够与中国的同学一起学习非常有趣,与中国学生同堂互动是难得的机会。”克洛伊(Chloe Williams)说,“通过课程了解了中国人与美国人不同的生活。感谢中国的老师们克服时差,精心授课。”中国学生孙羽诺、郭晓瑞和渠亚楠用访谈的形式诉说了她们的感受:在课程中学了很多新的知识,比如中国人和美国人认可的一些重要的价值原来非常相似,可是相互的了解却非常缺乏。美国的教授总是邀请同学回答问题,让大家有很多的交流机会。希望以后有更多这样的项目,促进相互理解。

(责编:王隽毅 张博阳)