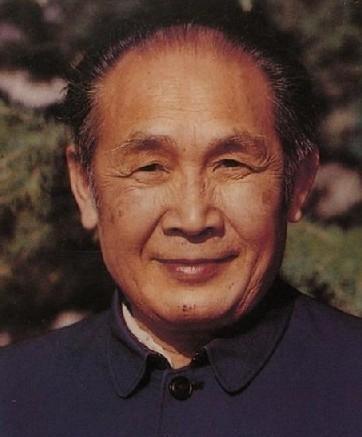

“老北语人”见面,常常谈论起已故副院长邱及同志。谈到他的工作作风、他的才学、他的革命生涯和他的人品修养。这也把我带回那逝去的年代。

上个世纪70年代后期,邱老主管语言教学研究所的工作,重点抓辞书编写,经常到辞书编辑室去,和编辑人员谈谈,并亲切地称呼我们为“某某同志”,既谈工作,也谈家常。

1974—1975年,我教柬埔寨学生。一天下午,留学生办公室的小程把全体柬埔寨学生召集来,由邱老给他们作报告。报告是在主楼南侧的一个大教室里进行的,柬埔寨学生反响非常热烈。这一反面是由于报告内容本身受学生欢迎,一方面由于邱老曾在柬、泰、缅等东南亚国家从事过革命活动,柬埔寨学生本来就对他十分崇敬。

报告后,部分教师(其中包括我)认为有些地方不合当时的外事政策,反映给了外事办公室的小程,小程转告了邱老。不久,邱老即召见两个班的任课教师,听取意见。会后,邱老还把每个人的家庭住址记在笔记本上。我当时在北京没家,住学6楼单身宿舍,他也极认真地记下了几楼几号。

当时“文革”尚未结束,我们的意见肯定有幼稚、偏颇或极“左”的地方,但是邱老毫不解释,只是听几个教师发表意见。这反映了邱老的大度与虚怀若谷,不是那些凡事只图作个样子的小官僚们所能比拟的。

这之后的一个傍晚,我爱人来了电话,说孩子病了,让我回去。我听了很着急。因为妻子当时在农村教小学一个复式班,教学任务已经很重,还有两个孩子拖累,一个病了,狼狈情况可想而知。我恨不得立刻回到妻子身边,为她分担一些家务,帮她排解一些忧烦。

为了赶上次日一早的火车,我赶快跑到司机班看有没有可搭乘的车。司机师傅告诉我,明早6点钟邱老要了去北京站的车。太好了!太好了!可是,院领导要的车,自己怎好厚着脸皮去沾光!司机师傅鼓励我给邱老打个电话。要是别的领导,我肯定不敢,邱老为人随和,在整个学校是早已出了名的,我就鼓着勇气给邱老打了一个电话。没想到邱老爽快应允,并且说,他下午曾去语言教学研究所,已知道我家里孩子病了,需要我回去。

次日早晨,我拿起手提包去车库上车。还没走下楼,就听到有人在外边“董同志,董同志”地喊。原来是邱老夫人“魏大姐”(我从众如此称呼),来叫我去她家吃早饭。搭车已够打扰的了,我怎能再去添麻烦?我执意不去,“魏大姐”恳切相邀,说是奉邱老之命而来的;盛情难却,这样,我同司机师傅在邱老家吃了一顿早饭。

早饭平常又平常,水煎馒头片儿,每人一小碗白菜汤。可是对于一个普通教师来说,又是相当不平常的,它体现了邱老的平等待人,对人的关怀。从这个角度看,它远胜过一顿山珍海味的宴席,让人激动,让人感激,让人终生不忘!

80年代初的某一天,听说邱老出院了,我立即叫上妻子一起到邱老家去看望。我所以一反常态去高攀,是由于我觉得,邱老首先不是一个副院长,而是一个宽厚仁慈的长者,一个真正意义上的同志。

邱老的人品修养,崇高的思想境界,为我们树立了良好的风范,是北语人宝贵的精神财富。

(原载《霜叶》,2003年3月)