北语新闻网4月8日电(通讯员 李芳缇 摄影 王颖 李芳缇)春风送暖,桃李初开。4月3日上午,北京语言大学心理中心全体教师及学生助理等一行8人,在中心主任王颖老师的带领下,走进北京中医药大学博物馆与心理中心开展研学参访活动。这场交流不仅是一次跨学科的文化对话,更是一场关于心理健康教育工作创新的思想碰撞。

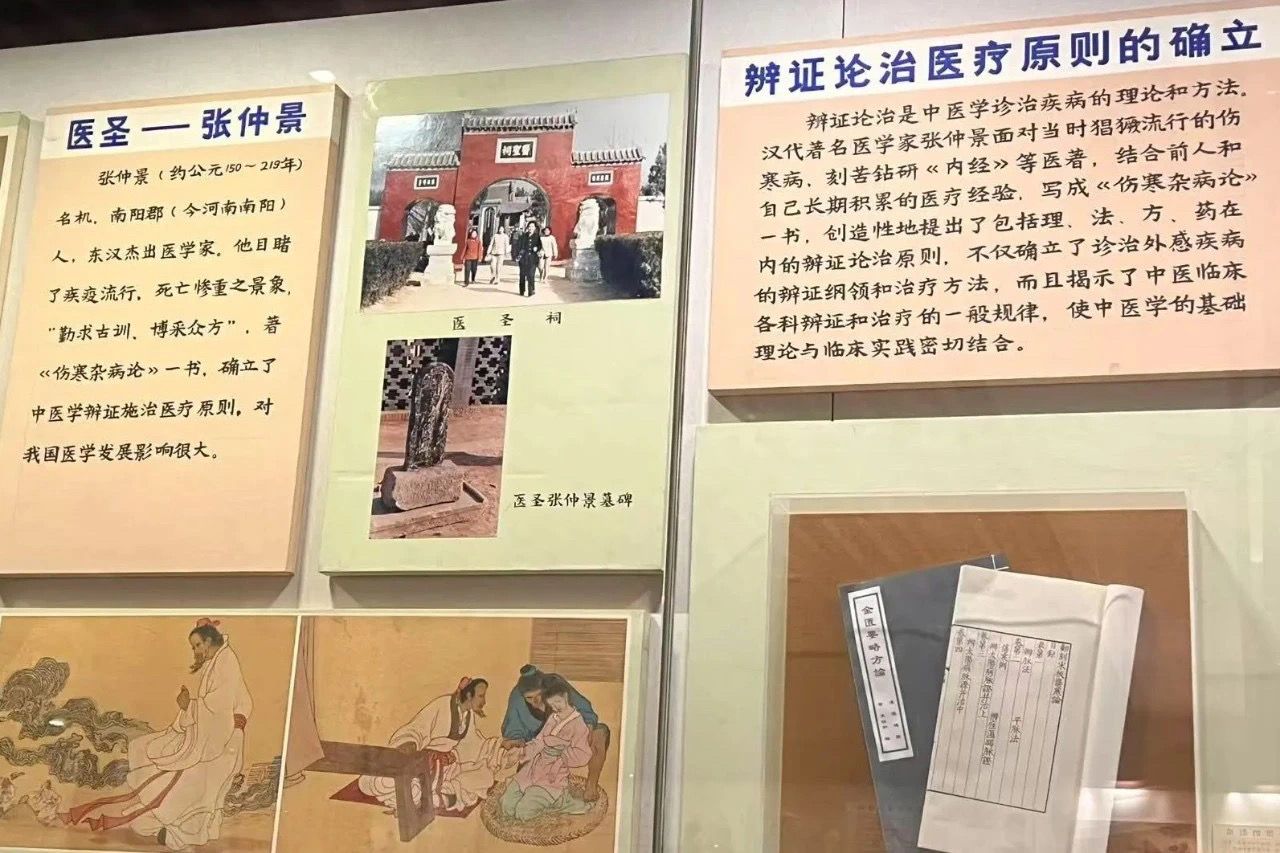

活动首站来到北京中医药大学中医药博物馆,这座承载着千年医学智慧的殿堂让参访团成员深受震撼。在博物馆王志霞老师和刘青老师的带领下,大家参观了在三层中药展厅和四层中医史展区。在中药展厅,从天山雪莲,到百年陈皮,从野山参到羚羊角,每一味珍贵药材都凝集了时光的痕迹与历代医师们的智慧。中医历史展厅则展示了先贤的智慧与历史的踪迹,经历了岁月的熏陶,甚至画有中医历史的画板本身也成为了文物之一。伴随着参观动线的伸展,参观人也仿佛涉足于历史长河,见证着从巫医占卜,一点点发展出完备的中医教材、药草图鉴,再发展出成体系的药方、学科的整个过程。

第二站参访团来到北京中医药大学心理咨询中心和平街校区咨询室,两校心理中心老师与同学围绕文化多样性背景下的心理健康服务进行座谈。北中医心理中心主任苏萌老师向参访团师生亲切介绍了北中医心理中心的工作模式,包括多校区服务、“知子清心”工作室、正念团体开展等。

我校团队分享了跨文化心理适应工作经验以及本学期关于传统体育融入日常工作的探索,北中医则介绍了心理健康工作中的中医视角以及将中医药文化融入文创的巧思。双方就传统文化心理资源的开发,传统文化如何助力心理健康教育工作以及开展跨校联合活动等方面展开了生动的讨论,对于未来合作交流的方向进行了探讨,并互赠文创。

岐黄之术不仅是治病良方,更是养心之道。身心本为一体,当中医治疗遇见心理咨询,当《黄帝内经》对话谈话疗法,这种跨界交流也为心理健康教育开拓了视角和思路。我们未来会探索将更多中国传统文化内容融入教学等心理健康教育工作中,在传统文化中汲取智慧,增强北语中外学子对我国优秀传统文化的认同。

“非常有幸能够前往北京中医药大学进行参观和交流。中医药博物馆内,医药典籍、中药标本、针灸铜人等展品,让我深切感知中医药文化中的生命智慧。“经络通脉,亦可通心”,传统医学与心理健康“身心同治”的跨界思考十分难能可贵,为未来的工作打开了新视野。北中医的心理咨询室温馨又专业,在与老师的交流中,我也学习到友校心理工作的杰出之处,在多元智慧中相互取长补短,受益匪浅。”——李芳缇

“这次研学让我认识了很多中药,也了解到了中药的价值,明白了中药的发展史,让我觉得很有趣,我现在也喜欢上了中药,以后希望能对中药以及各种中医疗法有更深层次的了解。”——王丹阳

“展馆系统性地展示了中医药的发展历程,从《黄帝内经》古籍到现代科研成果,呈现出传统医学与当代科学的融合。在药材标本展区,数百种中药按功效分类陈列,人参、当归、茯苓等常见药材旁配有详细的药性说明,让人直观感受到‘药食同源’的文化智慧。最令我印象深刻的是针灸铜人模型和古代药材存放展柜。铜人身上密布的穴位标记,配合讲解老师的生动解说,展现了经络学说的精妙。

作为心理中心的兼职辅导员,我特别关注了情志调理相关的展板。中医‘七情致病’理论与现代心理学的情绪管理存在诸多相通之处,如‘疏肝解郁’的方剂与心理咨询中的认知调节形成有趣对照。这次参观学习也让我意识到,传统文化中的身心整体观或许能为当代心理健康工作提供新的视角,中医文化博大精深源远流长,或许我们正需要这种将情志调理融入四时五气的东方智慧,在本草绵长的呼吸中找到安住的韵律。”——李懿芳

“参观北京中医药大学中医药博物馆,让我深刻感受到中医药文化的博大精深与源远流长。博物馆通过实物、图谱和互动展示,生动呈现了中医药的历史传承、地域特色与养生智慧。我们的指尖触碰着按省份拼贴的药材标本,我们的眼前浮现过导引图中古人的舒展身姿,这是中医药文化血脉的时空回溯,中医药不仅是医学体系,更是文化瑰宝。”——姚祎芃

“漫步于北京中医药大学博物馆,最令印象深刻的是各种类型的中药标本——野山参、陈皮,每一味药材都凝结着自然与生命的对话。让我感受到中医博大精深。”——李云昊

“让我感触颇深的莫过于清代药柜与百年陈皮,当我的目光与那工艺精美的药匣相遇时,仿佛触摸到了时光的褶皱。工匠在制作药柜的时候不仅考虑了美观还结合药方考虑了实用性,珍贵的不只镶金嵌银的材质,更是这其中体现的工匠智慧。灯光下流转着温润光泽的陈皮也将‘一两陈皮一两金’的古老谚语化作可视的岁月诗篇。我曾天真地以为寻常橘皮与陈皮不过咫尺之距,却不曾知晓这看似质朴的药材竟需历经这么复杂的陈化工艺。跨越火海与时间在今天依然诉说着天人合一的古老哲学。”——王双仪

编辑:吕美凝

审校:陈思远